|

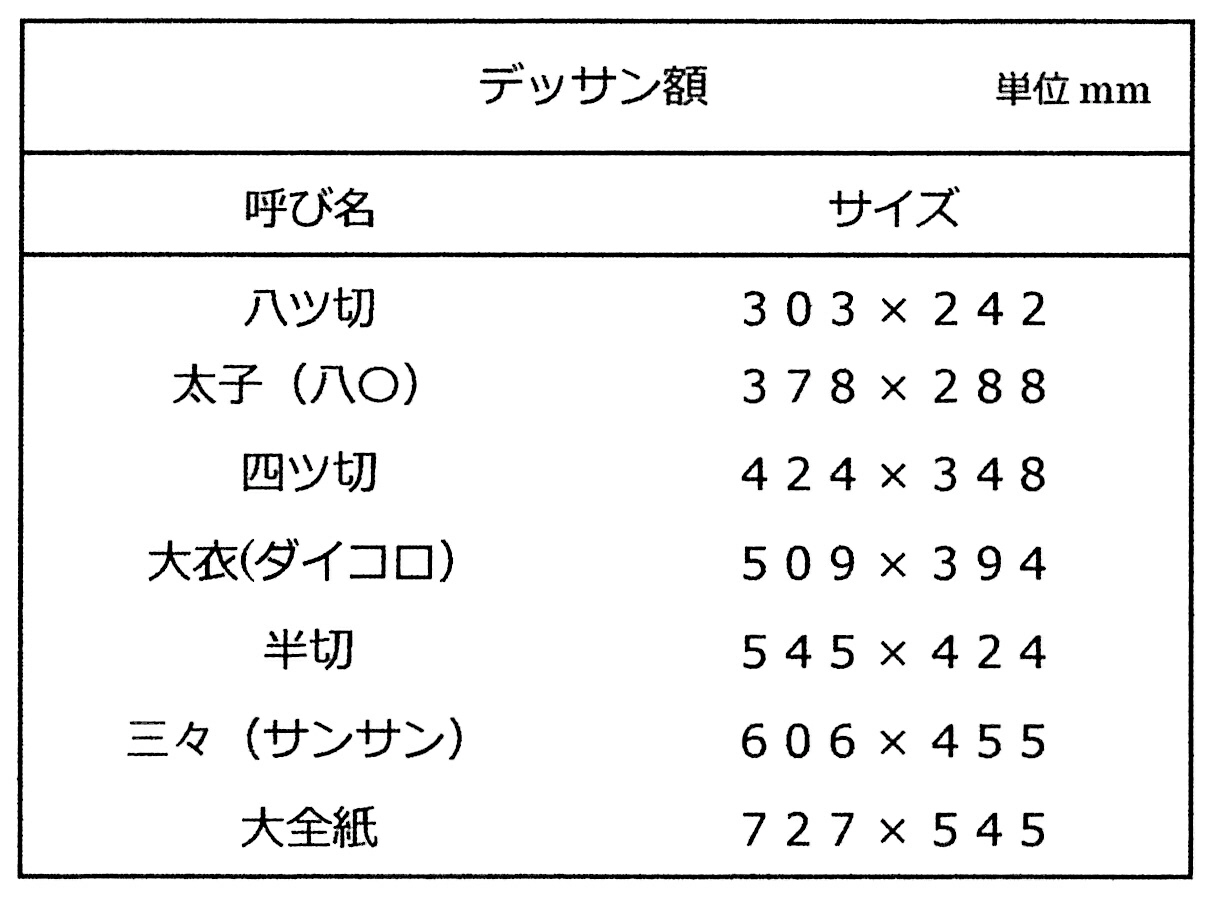

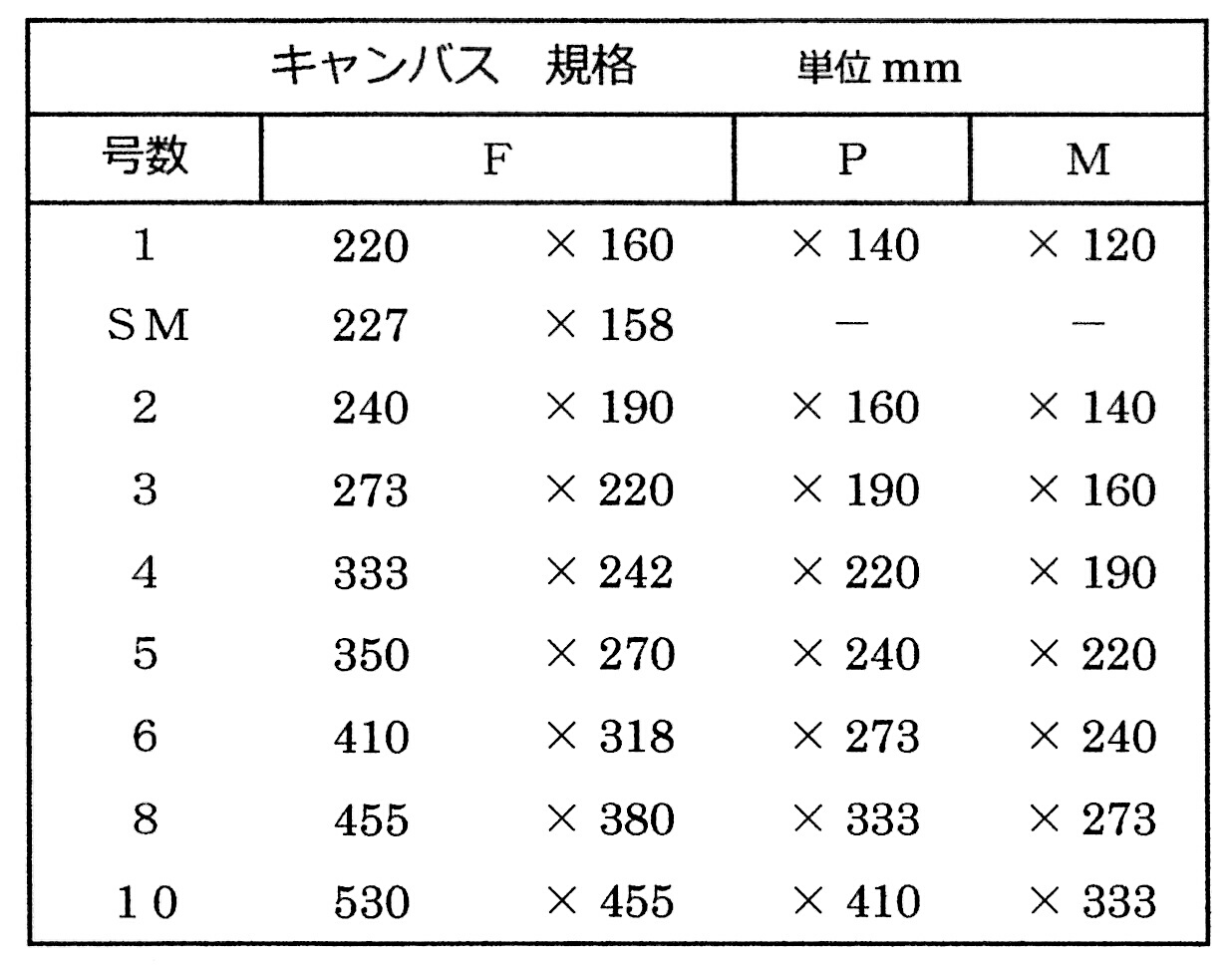

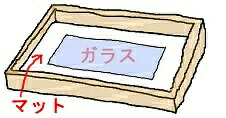

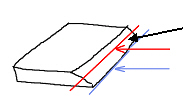

トップページへ戻る 水彩紙のこと 本格的な風景画の練習には、しっかりした紙が必要になりますので画材店でお求めください。 メーカーは問いませんが、一例としてどこの画材店にでもある、フランスのアルシュ水彩紙で説明します。 ■表面の粗さ 紙の表面にはメーカー独特の粗さがあります。アルシュ紙での粗さは 次の3種類です。 メーカーの呼名では「荒目、細目、極細」。 画材店では「荒目、中目、細目」と言っていることが多く、その中の「中 目」を使います。間違わないように「真ん中の荒さ」というように言ってお買い求めください。なお、「荒目」は練習には 向きません。 ■サイズ 買っていただくサイズは、56センチ×76センチ(大きな紙です)。この紙を切って使いますので、お買上げの店で半分 に切ってもらうと持ちやすいでしょう。 ■厚さ 紙の厚さは300グラム/ ㎡ (重さで言います)。 ■裏、表 紙の角に「ARCHES」の透かしが入っています。この透かしが正しく見える面が表です。いくつにも切って使うときは、 切る前に鉛筆で薄く、「表」または「裏」と書いておくと裏表を間違わなくていいでしょう。 ■同じような紙のスケッチブックでもかまいませんが、額に合わせて使うことを考えて、大きさを決めましょう。 額と絵の大きさ これから絵を描こうとするとき、最初に絵の大きさを決めなくてはなりません。また、「この場所に合う絵を描きたい」 という場合では、まず額の大きさを決め、それに合わせて絵の大きさを決めることになります。 部分的な練習ではなく、ひとつの作品として絵を描くときは、やはり額に 入れることを考えましょう。絵の上手下手に は関係なく、作品は額に入れることによって見栄えがするからです。 ■ 額は、画材店にある既製品または手持ちのものを使うことがほとんどですが、注文で作ることもできます。この場合は、 大きさはもちろん、形も自由に決めることができるのです。 注文は、画材店または通販ですることができます。 ■ 額の大きさが決まっているときは、それに合う絵の大きさを決める必要があります。逆に、希望の大きさの絵を描きた いと思うときは、それに合う額を決めなくてはなりません。 至極当然のことですが、これが意外に難しいことなのです。なぜかというと、絵の外側のマットという部分をどれだけ の広さにするかによって額装した作品の雰囲気が大きく変わるからです。 例えば、ハガキ大ほどの小さな絵が、大きな額に入っているのを見られたことがおありでしょう。 ご自分の作品をどのように額装したいかを、次の規格などを参考にしてお考えください。 ■ 額には色々な種類がありますが、一般的に水彩画では「デッサン額」と呼ばれるものを使います。 ■ 額のサイズは、ガラスの大きさをいいます。次はその規格です。   ■ 絵は、自由な大きさで描くこともかまいませんが、 普通は次の規格表にあるような、例えば「4号のPで 描きたい」というように決めます。  表のF、P、Mはそれぞれ次のようです。 Fは、正方形に近く、人物を描くのに適しています。 Mは、細長く、海などを描くのに適しています。 Pは、FとMの中間で、一般的な風景に適しています。 例えば、F4は33.3cm×24.2cm M4は33.3cm×19.0cmです。 なお、SMは「サムホール」と呼びます。  ■ 絵の外側の部分をマットといいます。額の大きさから絵の大きさを引いて2分の1にしたものが縦横それぞれのマットの 巾になります。 ■ 絵と額の大きさの関係を考えるのには、美術館の著名な作品や、展覧会での展示が参考になります。 ■ マットの巾は、横長の絵の場合、上下に比べて左右を少し大きくし、縦長の絵の場合は、左右に比べて上下を少し大き くするとバランスがとれて良く見えるものです。 ■ よく使われる額に対して、おすすめの絵のサイズです。 「八○」の額には 24cm×17cm 「大衣」の額には 33cm×24cm 「三々」の額には 41cm×30cm ■ 自分の絵の大きさは、せいぜい2~3種類にするのがいいと思います。額も同じもので揃えると、将来グループ展や個展 をするときに展示がすっきりします。 ■ マットは厚紙で出来ているものが一般的です。色のあるものもありますが、初めは白またはそれに近いものをお使いに なることをおすすめします。 厚さは、2ミリか3ミリがいいでしょう。(通常、マットの代金は別になります) ■ マットの「窓」(絵が見える部分)は、初めから切ってあるわけではなく、額縁屋で好みの大きさに切ってもらうので す。 先の説明のようにして、マットの巾を決めて注文します。  マットの斜めにカットしてある部分 窓の大きさを指定するとき、厳密には二つの計り方がありますので、必要な場合に はどちらであるかを言いましょう。 ■ 裏ぶたをとめる金具(トンボという)は、この2種類があります。 ■ 額を吊る「吊りひも」も、ワイヤーなどいろいろですので、額縁屋で相談すればいいのですが、普段使うだけなら、綿かナイ ロンなどのひもで十分です。 上へ戻る |